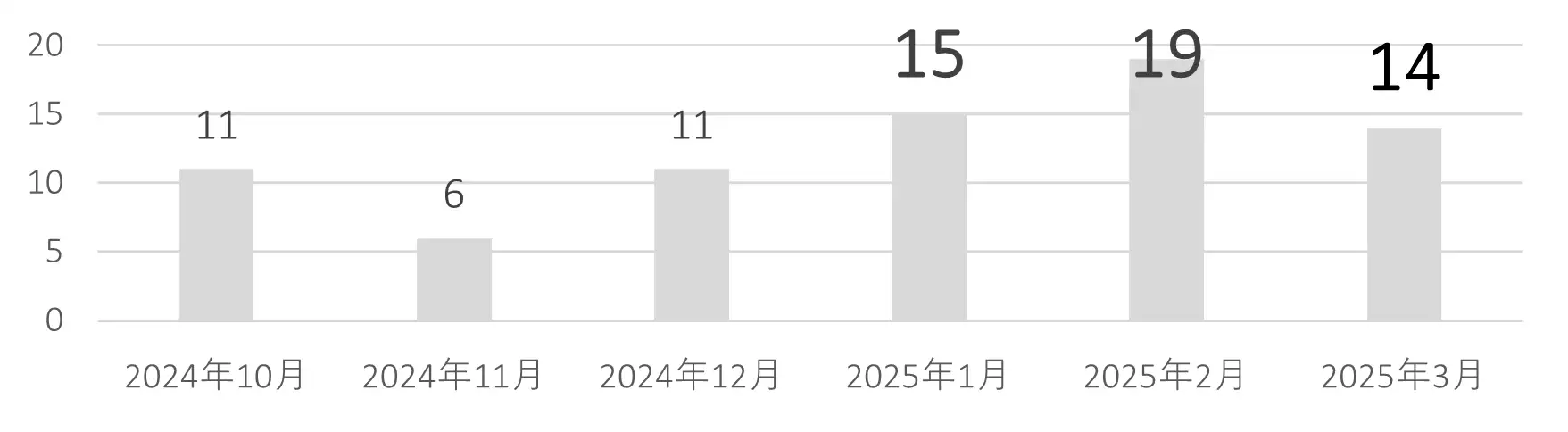

山や海での行方不明者の位置を特定する捜索サービス「ココヘリ」を運営するAUTHENTIC JAPAN株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役社長:久我 一総)は、2024年10月から2025年3月(6ヶ月間)の通報 76 件を集計し、シーズンレポートとして取りまとめました。

概要

6ヶ月間のココヘリ捜索対応件数は76件でした。月別の件数では、最多は2月の19件、1月~3月の増加傾向が顕著となりました。

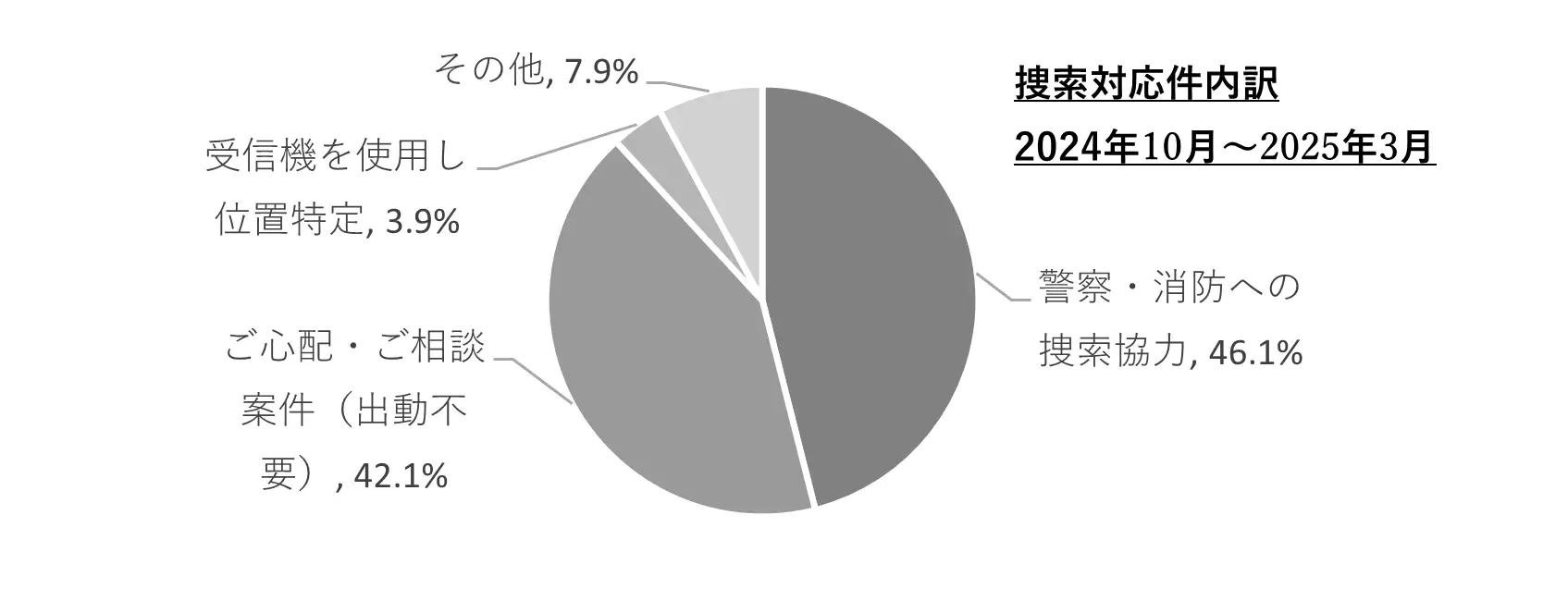

内訳は、最多が「警察・消防への捜索協力」で約46%です。次いで、下山連絡遅れや連絡不通による「ご心配案件」が約42%でした。この結果から、登山計画や下山予定時刻を事前に家族・友人に共有することの重要性が改めて浮き彫りになりました。

「ご心配案件」の背景には、連絡手段の喪失が関係しているケースが多く見られます。スマートフォンが圏外になるエリアに加え、バッテリー切れや故障といったトラブルによって連絡が取れなくなり、結果的に心配されて通報に至るケースも少なくありません。

こうした事態への備えとしては、ココヘリのような位置特定発信機の携行が有効です。

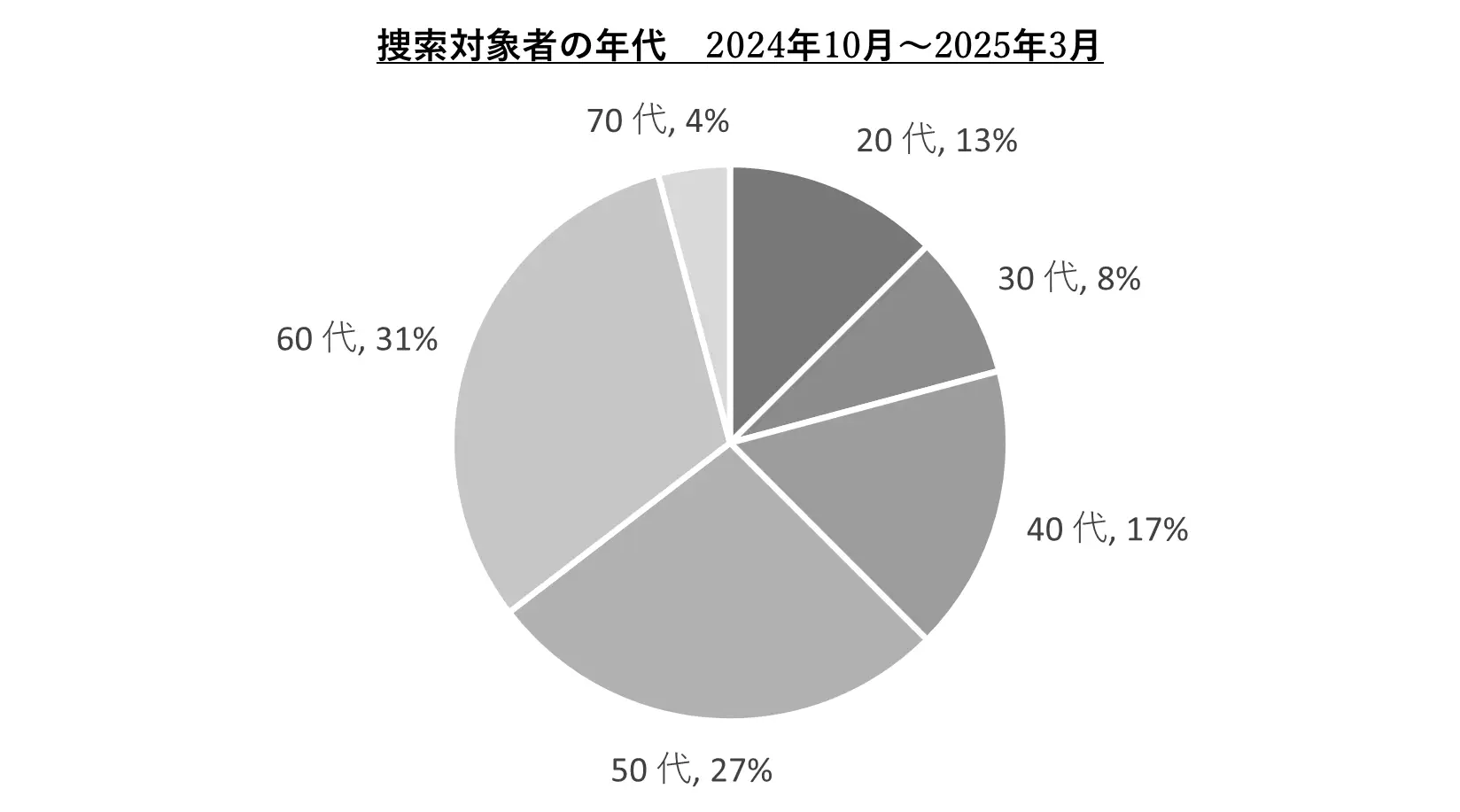

捜索対象者の年代を見ると、50代が27%、60代が31%を占め、この2つの年代だけで全体の58%にのぼります(※年代判明48件を対象に集計)。

この年代層では、体調の急変や既往症の悪化によって行動不能に陥るケースが目立ちます。

特に春から夏にかけては、高温下での心疾患や脱水症状のリスクも加わるため、より厳格な体調管理と早めの撤退判断が求められます。

通報者

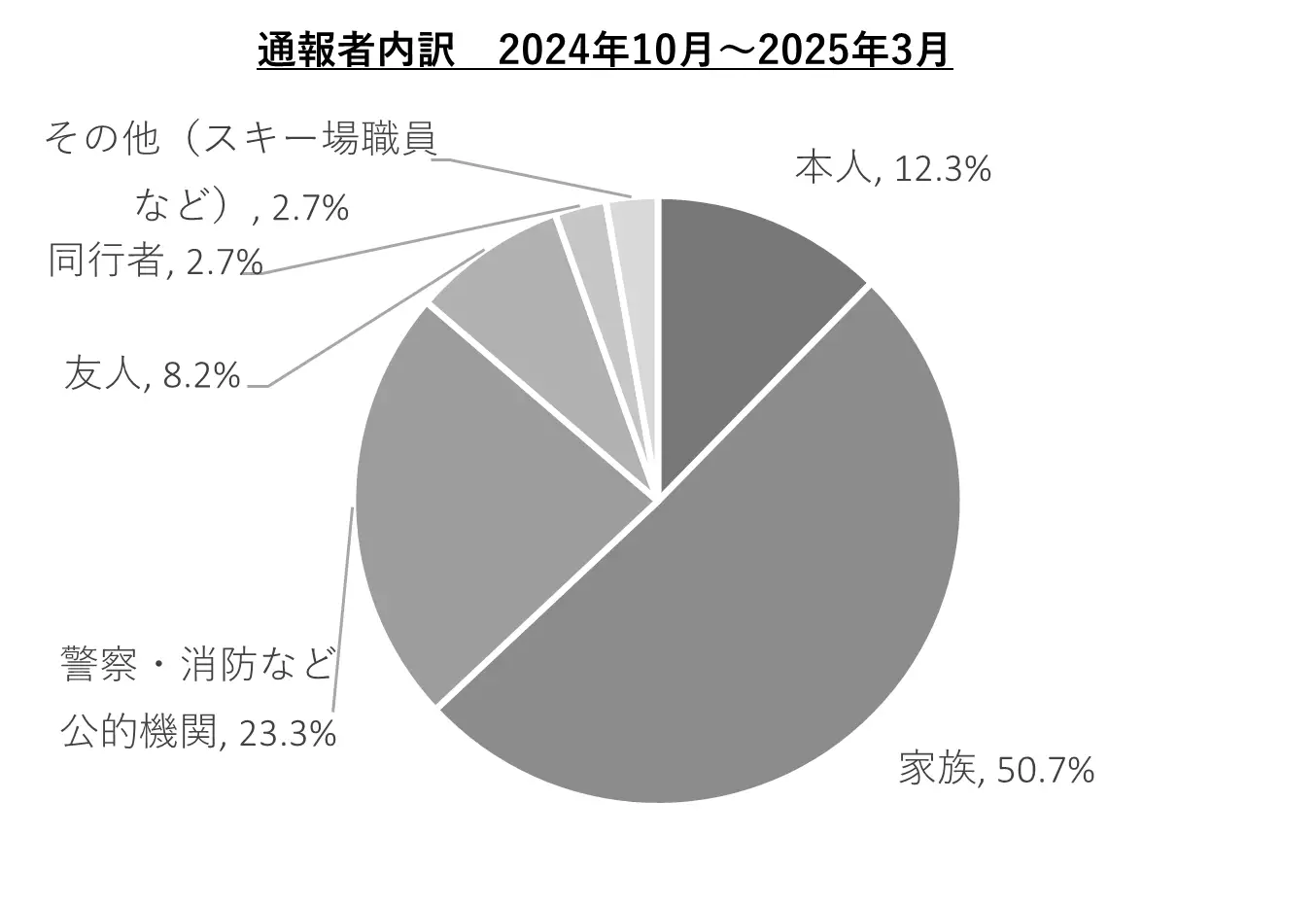

通報を実施した人の内訳は、「本人」が12%、配偶者や親・友人など「本人以外」が88%という結果でした。

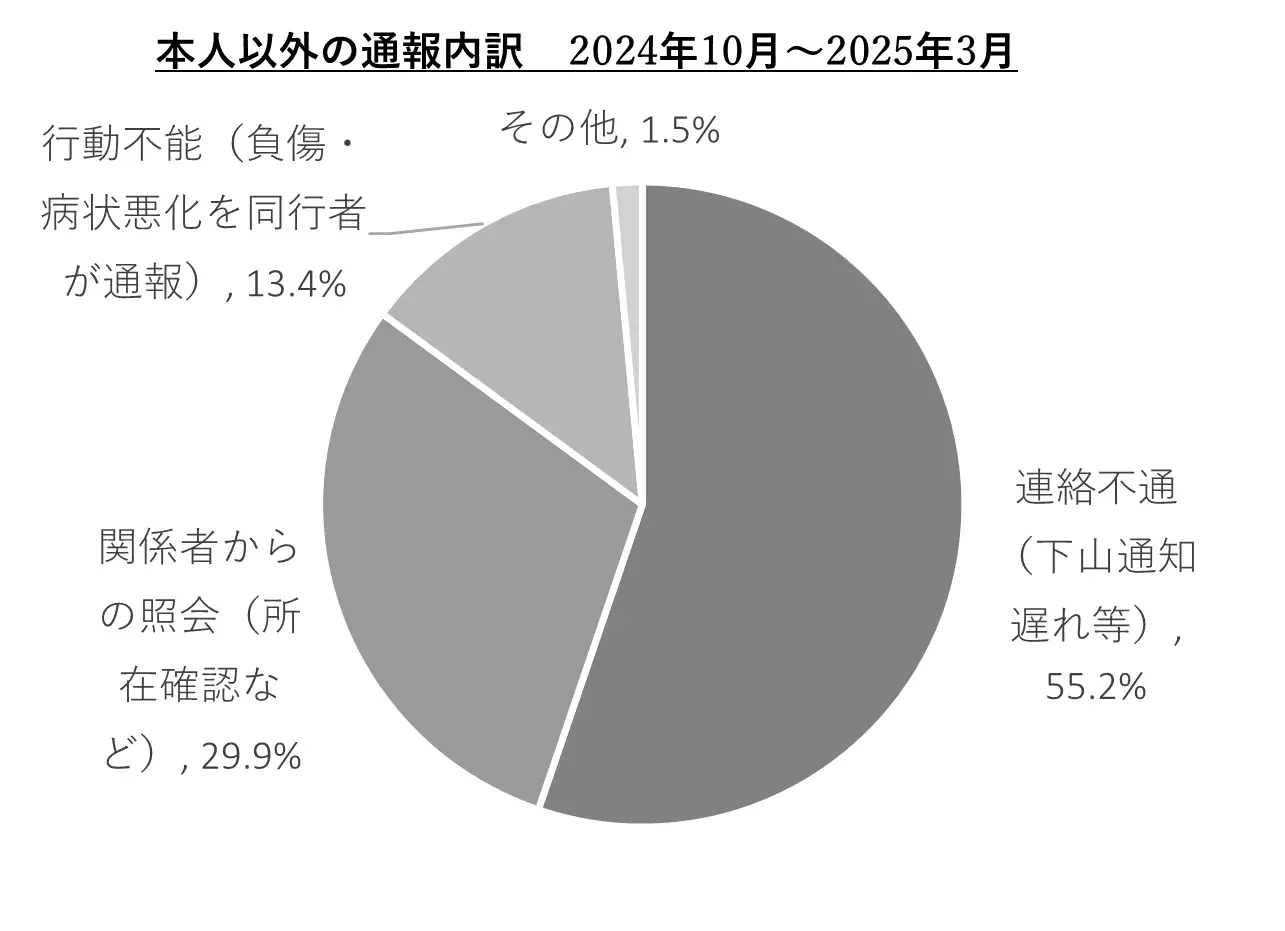

内容を詳しく見ると、「本人」からの通報のすべてが行動不能などのトラブル発生後のケースでした。一方、「本人以外」からの通報は、下山予定時刻を過ぎても連絡が取れないことや、所在地不明による不安感がきっかけとなっており、その割合は約85%です。

こうした事態を防ぐためにも、登山者はあらかじめ下山予定時刻や行程を家族・友人と共有することが重要です。特に、携帯電話の圏外となる山域では、事前の情報共有が通報の回避にもつながります。

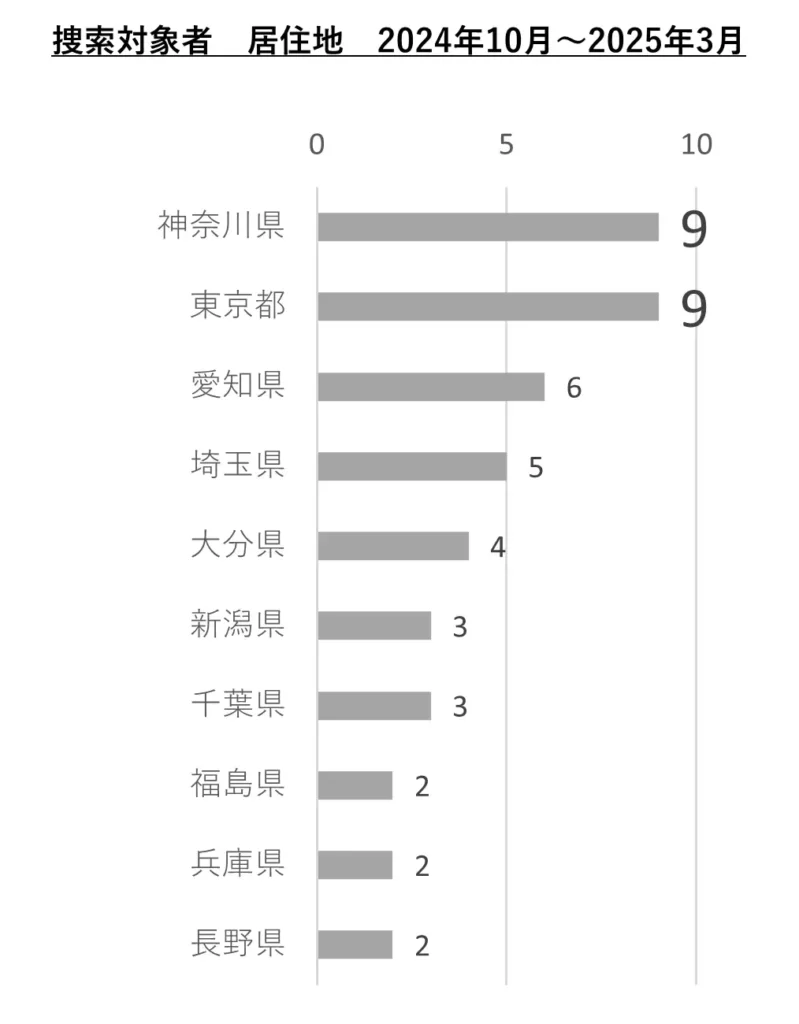

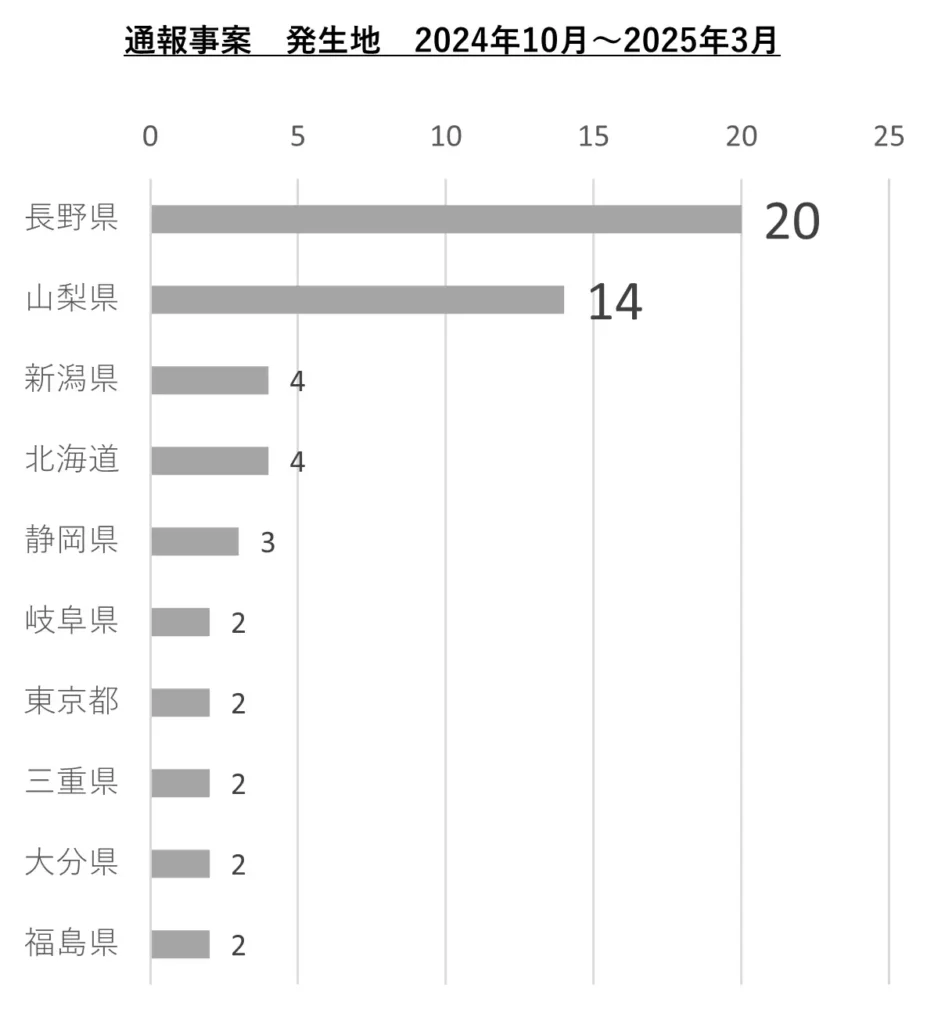

捜索対象者の居住地と、捜索事案の発生地

2024年10月~2025年3月の期間中では、遭難された方の多くは都市部に在住し、一方で捜索事案の発生地は長野や山梨などの山岳県に集中しています(※以下、2件以上の発生があった都道府県を対象に集計)。

登山者自身による“他県へ行く”という意識の切り替えと、十分な備えがより重要になります。

2024年10月~2025年3月の通報を振り返って、登山者へのアドバイス

最近の遭難の傾向を見ますと、岩場や雪山等での致命的な事故よりも、体調不良や下山連絡の不備等による事例が、件数的には増加しています。例えば、想定した計画よりも大幅に下山遅れしてしまい、留守宅や山仲間に余計な心配をかけてしまうなどの例です。そのためにはゆとりあるプランを立てることや、もし数日間に及ぶ計画でしたら「予備日」を設けるなどが必要です。登山者がトレイルランナーの方々の記録等を参考にしてしまい、とてもそんなに速くは歩けないのに無理な行程を組んでしまった例などもあります。ケガをしたり日が暮れてビバークになってしまった際に備えて、ツエルトなどを携行するという考え方は浸透していますが、実際に有効な使い方を習得している人は少ないのではないでしょうか。また、予備の食糧や水などについてはどうでしょう。最近の酷暑の夏山では、水が足りなくなっての救助要請等も発生しています。事故への備えは、もちろん私たち登山者自身のためではありますが、「いかにして家族や周囲の人たち、遭難救助に当たってくれる方々に余計な心配をかけないか」という観点から考えることが大切です。